- イベント

-

伝統芸能 鬼太鼓 佐渡おけさ 両津甚句 相川音頭

伝統芸能 鬼太鼓 佐渡おけさ 両津甚句 相川音頭佐渡カンゾウWEEK(6/9予定)

外海府海岸のシンボル「大野亀」一帯は、6月になると50万株100万本ものトビシマカンゾウが咲き乱れます。その群生は日本一とも言われ、日本海屈指の景勝地として有名です。地元の人達による海府太鼓、鬼太鼓、佐渡民謡などが披露されます。

-

その他

その他鼓童 佐渡宿根木公演(4/27~5/6)

恒例となった佐渡での連続公演。昔懐かしい空気の残る宿根木公会堂で行われます。目の前で迫力あるパフォーマンスを堪能できます。今年も春のみの開催なのでお見逃し無く!

-

伝統芸能 鬼太鼓 佐渡おけさ

伝統芸能 鬼太鼓 佐渡おけさ佐渡國鬼太鼓どっとこむ(5/26)

「佐渡おけさ」「鬼太鼓」を代表とする佐渡の郷土芸能が一堂に会します。毎年25組前後の芸能団体が参加、観客は1万人を超える人気イベント。佐渡島内で伝承されてきた各地域の芸能を居ながらにして鑑賞できます。特産品を味わえる屋台も出店、新鮮な佐渡沖の魚介類、佐渡地酒などが楽しめます。

-

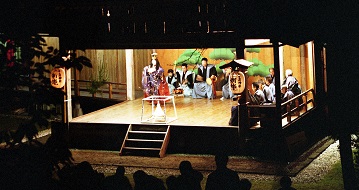

伝統芸能 能

伝統芸能 能5月 天領佐渡両津薪能(演目:羽衣)(5/4)

両津薪能は、本間氏(宝生流佐渡当主)の指導と協力を得て、佐渡における能の由緒と質を保持する役割も果たしています。加茂湖を望む椎崎諏訪神社能舞台にて、幻想的な雰囲気の中、能を舞います。民衆の手で支えられ育まれてきた伝統能をご観賞ください。

-

伝統芸能 相川音頭

伝統芸能 相川音頭京町音頭流し 「宵乃舞」(6/7、8)

京町通りは、金山が栄えた江戸時代初期のメインストリート。かつて商家が立ち並んだ歴史の道を雪洞(ぼんぼり)の淡い灯りが照らし、佐渡内外の参加団体が「相川音頭」で優雅に踊り流します。それぞれの流しは、すべて生で演奏され、哀調を帯びた唄声とともに踊り手が進んで行きます。「佐渡奉行所」でもしっとりと優美な音頭流しが観られます。

-

まつり

まつり鉱山祭(7/27、28)

金山労働者の慰労と、鉱山の繁栄を祈願するお祭りです。「山の神」の名で親しまれる大山祇(おおやまずみ)神社の神事式、全町をあげてのおけさ流し、花火大会と、相川市街を中心に歴史ある祭りが展開されます。「両津七夕まつり・川開き」「小木港祭り」とともに佐渡三大祭りの一つとされています。

-

伝統芸能 鬼太鼓 獅子

伝統芸能 鬼太鼓 獅子湊祭り(5/5)

両津湊の人々に“若宮さん”と親しまれている八幡若宮社。毎年GWの5月5日に例大祭が開かれます。若宮通りに大漁旗がはためく漁師町らしい祭りで、鬼太鼓、獅子、神輿が繰り出し、下り派、芸山車が町内を回ります。大勢の人が待つ夜の境内では、時間をかけて神輿の宮入が行われます。熱気あふれる練り神輿は祭りのクライマックスです。

-

その他

その他ドンデン高原山開き(4/27)

「ドンデン山」の山開きを祝い、安全を祈願するお祭りです。ドンデン高原は、海抜900m程度では通常見ることができないシラネアオイ、シャクナゲなど高山植物が自生する山野草の宝庫。シーズン中、多くのトレッキング客が訪れるドンデン山荘の見晴のいいデッキで神事式が行われます。

-

伝統芸能 鬼太鼓 春駒

伝統芸能 鬼太鼓 春駒長谷寺ぼたんまつり(5/4~5/5)

畑野地区の長谷寺は大和の「長谷寺」を模した古刹。別名・牡丹寺として、また最近では「うさぎ観音」の寺としても有名です。季節には、参道や本堂前など周辺のいたるところであでやかな花々が咲き誇ります。

-

スポーツ

スポーツ2024佐渡ロングライド210(5/19)

参加者3,000人を超える国内を代表するサイクリングイベント。初心者から上級者までを満足させる5つのコースがあります。参加者が最も多く最長距離210kmを走るAコースは、佐渡をほぼ一周するもの。海沿いの絶景を堪能しながら、アップダウンの続く高難易度のコースに挑みます。また、一部山岳コースを走行する超上級者向けのSコースを新設しました。佐渡の人々の温かい応援や、エイドステーションで振る舞われる佐渡ならではの味覚もイベントの魅力の1つ。

-

まつり

まつり小木港祭り(8/24、25)

小木港が金銀積み出し港だった時代、航海安全祈願に木崎神社に米を奉納したことに始まる祭り。神事芸能、小獅子舞・大獅子・鬼太鼓をはじめ、宿根木ちとちんとんなどが門付けして回ります。また「小木おけさ」「神輿」なども登場。佐渡の最後の夏祭りとして夜空を大輪の花火が彩ります。

-

まつり

まつりアース・セレブレーション(8/16~18)

太鼓芸能集団「鼓童」が1988年より開催している夏のフェスティバル。 ライブは3夜連続で開催、それぞれの個性が際立ったライブをお楽しみに! 他にも多彩なプログラム満載。詳しくは公式サイトをご覧ください。

-

伝統芸能 能

伝統芸能 能春日神社薪能

春日神社は佐渡の能の発祥地とされています。能楽師出身である初代佐渡奉行の大久保長安により1645年に能舞台が建てられ、佐渡初の神事能が奉納された場所です。現在の舞台は、2006年に有志によって羽茂地区より移設したもの。幻想的な薪能のほかに、「佐渡おけさ」や「相川音頭」など佐渡の郷土芸能も披露されます。

-

スポーツ

スポーツ2024佐渡国際トライアスロン大会(9/1)

佐渡全域を舞台に複数のコースがあり、参加選手2,000人規模を誇る大会。日本全国からはもちろん、海外からも選手が集まります。Aタイプ(ロング)は佐渡の外周をほぼ一周するコースで、国内最長距離を誇ります。大会を支える延べ5,000人のボランティア、沿道の応援、ノーカーデーなど、この日の佐渡は終日トライアスロン一色です。

-

伝統芸能 能

伝統芸能 能大膳神社薪能・鷺流狂言

大膳神社の能舞台は、佐渡に現存する最古のものと伝わります。「佐渡国仲四所の御能場」の一つとして古くから演能が行われている由緒ある能舞台です。松の絵に日輪を配した鏡板が特長。毎年定例能が行われ、鷺流狂言と共に神事芸能として奉納されています。 能の間に演じられる狂言には、大蔵流、和泉流、鷺流があります。「鷺流」は全国に3ヶ所のみ残る狂言の流派。山口県山口市、佐賀県千代田町と佐渡が伝えています。狂言は明治時代に入ると衰え、佐渡の鷺流狂言も昭和30年代に消滅したといわれていました。昭和50年代に当時の真野町に鷺流狂言の伝承者が確認され、本狂言が復活。佐渡鷺流狂言研究会が伝承と普及に努めています。

-

伝統芸能 鬼太鼓 獅子舞 両津甚句

伝統芸能 鬼太鼓 獅子舞 両津甚句両津えびす祭(6/16)

毎年6月15日・16日は「両津えびす祭」が行われます。夷の鎮守・諏方神社の例大祭で、両津夷商店街を中心に賑わいます。大神輿行列渡御、鬼太鼓、子供鬼太鼓、獅子舞、乙女舞い、下り派など盛りだくさんの内容。ゆったりと踊り流す「両津甚句」も風情があります。(内容は変更になる場合があります)

-

伝統芸能 鬼太鼓 大獅子 つぶろさし

伝統芸能 鬼太鼓 大獅子 つぶろさし羽茂まつり(6/15予定)

草苅神社と菅原神社の例祭。県無形文化財「太神楽つぶろさし」「鬼舞つぶろさし」が町内いたる所で舞い踊ります。鬼太鼓や神輿が繰り出し、大獅子3匹も迫力ある姿で町を練り歩きます。また、子供たちや学生による「鼓笛隊」「おけさ流し」も登場して、地区をあげて祭りを盛り上げます。夜には、草苅神社の能舞台で奉納薪能が行われます。

-

伝統芸能 能

伝統芸能 能正法寺ろうそく能

佐渡配流となった観世元清(世阿弥)を偲ぶ奉納能。世阿弥が逗留した「正法寺」の本堂を舞台に幻想的なろうそくの明かりの中で能が舞われます。開演前のひととときには、世阿弥到着地、畑野多田の海洋深層水による表千家流呈茶席「拝処の月」も用意されています。特別講演や世阿弥が使用したと伝えられる県指定有形文化財「神事面べしみ(雨乞いの面)」の一般公開も行われます。

-

伝統芸能 鬼太鼓

伝統芸能 鬼太鼓佐渡の盆「獅子ヶ城まつり」(8/11予定)

佐和田地区で開催される祭りです。子供みこし、盆踊り、鬼太鼓などが行われます。佐和田海水浴場で行われる音楽花火「花火ファンタジー」は、至近距離からあがる迫力が人気。様々な曲とのコラボレーションでリズミカルに打ち上げられます。

-

伝統芸能 能

伝統芸能 能草苅神社薪能・鷺流狂言

草苅神社の能舞台は明治初期以前の建築と推定されており、江戸後期の演能記録が残ります。演能は連綿と継続されており、毎年6月15日の草苅神社例祭(羽茂まつり)に薪能が奉納されています。風格のある能舞台をかがり火が照らし、人々を幽玄の世界に誘います。

-

伝統芸能 鬼太鼓 能

伝統芸能 鬼太鼓 能牛尾神社例祭宵宮奉納薪能

牛尾神社は出雲大社の流れをくむ由緒ある古社。能舞台も格式と重厚さを備え、佐渡の能舞台ではほぼ最大。薪能の歴史も佐渡では古いものの一つです。天王祭宵宮では能舞台において薪能を奉納。潟上と吾潟の鬼太鼓も奉納されます。本祭では、巫女舞、大黒舞。神輿渡御が行われ、鬼太鼓が家々を門付して回ります。

-

まつり

まつり佐渡小木たらい舟・さざえ祭り(6/16)

小木みなと公園で一日のんびりと楽しめるイベント。ステージでは芸能も披露されます。沖汁販売・特産品販売・マグロの即売などもございます。恒例の「さざえのつかみ取り」(有料)も人気です。

-

伝統芸能 佐渡おけさ

夜のさざえ拾いと民謡鑑賞(7/27、28、8/2~4)

タイマツ片手に、わらぞうりを履き、浅瀬でサザエのつかみ取り体験。終了後、郷土芸能を鑑賞しながら、サザエのつぼ焼きと地酒を堪能。獲ったサザエはお持ち帰りいただけます(有料)。

-

伝統芸能 鬼太鼓 大獅子

伝統芸能 鬼太鼓 大獅子赤泊まつり(乙祭)(7/16予定)

町の中心部に位置する「神明社」の例祭。祭りが盛んな赤泊の夏祭りシーズンの始まりです。2匹の大獅子が練り歩き、鬼太鼓も同様に門付けしながら回ります。家々の前で披露される巧みな口上も見もの。鬼太鼓は軽快な笛と太鼓に合わせて、鬼が対面して踊ります。はっぴ姿にたすきがけの子供たちも登場して「小さい鬼」として次々に舞い踊ります。

-

白山丸祭り(7/14予定)

「白山丸」は日本初の完全復元千石船で、佐渡國小木民俗博物館の展示館で公開しています。年に一度、大勢の人が協力して展示館から前の広場に引き出し、160畳の大きさの帆を張って展示します。木遣りに合わせての帆揚げは見もの。まつりでは「白山丸」を外に引き出す体験ができます。

-

伝統芸能 能

伝統芸能 能6月 天領佐渡両津薪能(演目:巻絹)

両津薪能は、本間氏(宝生流佐渡当主)の指導と協力を得て、佐渡における能の由緒と質を保持する役割も果たしています。加茂湖を望む椎崎諏訪神社能舞台にて、幻想的な雰囲気の中、能を舞います。民衆の手で支えられ育まれてきた伝統能をご観賞ください。

-

伝統芸能 鬼太鼓

伝統芸能 鬼太鼓畑野まつり 熊野神社例大祭(10/15予定)

畑野地区の鎮守社 熊野神社の祭礼として毎年10月15日に開催されます。鬼太鼓は二手にわかれて集落を1軒1軒門付けします。畑野は範囲も広く地区内に約600軒の民家があるため、打ち出しはなんと午前0時。それでも神社に戻ってくるのは15日夜遅くになり、文字通り1日かけて門付けを行います。他にも古式ゆかしい流鏑馬や神輿渡御などもあり集落が秋祭りの空気に包まれます。

-

伝統芸能 鬼太鼓

伝統芸能 鬼太鼓相川祭り(10/19)

相川総鎮守 善知鳥神社の例祭。400年もの歴史をもち集落の祭りとしては島内最大級です。神社で祭式を行った後、神輿は町内を練り歩き、豆まき翁の舞う太鼓組、獅子舞などが門付けして回ります。夜10時頃に還御する神輿と高張提灯と紅白提灯とが連なる様は、歴史の重みを感じさせます。

-

伝統芸能 鬼太鼓 花笠踊 流鏑馬 刀刀

伝統芸能 鬼太鼓 花笠踊 流鏑馬 刀刀久知八幡宮例大祭(9/14~15)

三つの集落が合同で行います。野崎地区から刀刀(とうとう)、城腰地区からは県文化財・花笠踊が奉納されます。早朝から門付けに回っている下久知地区の鬼太鼓も神社に立ち寄り奉納します。神輿渡御や流鏑馬(やぶさめ)、子供による下がり羽(さがりは)の行列も登場する古式ゆかしい祭りです。

-

まつり

まつり茅の輪まつり(6/30予定)

小木地区の木崎神社・琴平神社で行われる夏越しの祓(なごしのはらえ)。大きな竹の輪にカヤを巻きつけた茅の輪をくぐり、半年分のケガレを落とし、あと半年の無病息災を祈願します。夕方になると老若男女が集まり、神社に飾られた茅の輪を、男は左回りに3回、女は右回りに3回くぐります。あやめ団子を食べる風習があり、お店でも販売されます。