両津港佐渡汽船ターミナルのある、佐渡の表玄関となるエリアです。船を降りるとすぐに新潟県最大の湖「加茂湖」が見え、海岸線を北に走れば「大野亀」「二ツ亀」などの景勝地にアクセスできる、景観スポットの宝庫。

-

茅葺屋根の庫裡と客殿

-

南大門、中門、金堂が一列に並び、中門と金堂を廻廊で結んだ寺院跡(国指定史跡)

-

瑠璃堂(市指定有形文化財)

-

木造白山女神坐像(市指定有形文化財)

平安時代前期 像高54㎝

-

木造四天王立像 多聞天(県指定有形文化財)

平安時代中期 像高79.8㎝

-

木造不動明王坐像(県指定有形文化財)

平安時代後期 像高約135㎝

-

八角堂(国登録有形文化財)江戸時代中期。軒の組物は彫刻を多用し、全体で雲中の竜を表現している

-

客殿(国登録有形文化財)明治42( 1909)年再建。桁行24.6m、梁間16.1m

-

6月下旬から7月上旬には、7,000株のアジサイが一斉に開花する様子を見ることができる

-

蓮華峰寺の鎮守 創建:大同2(807)年

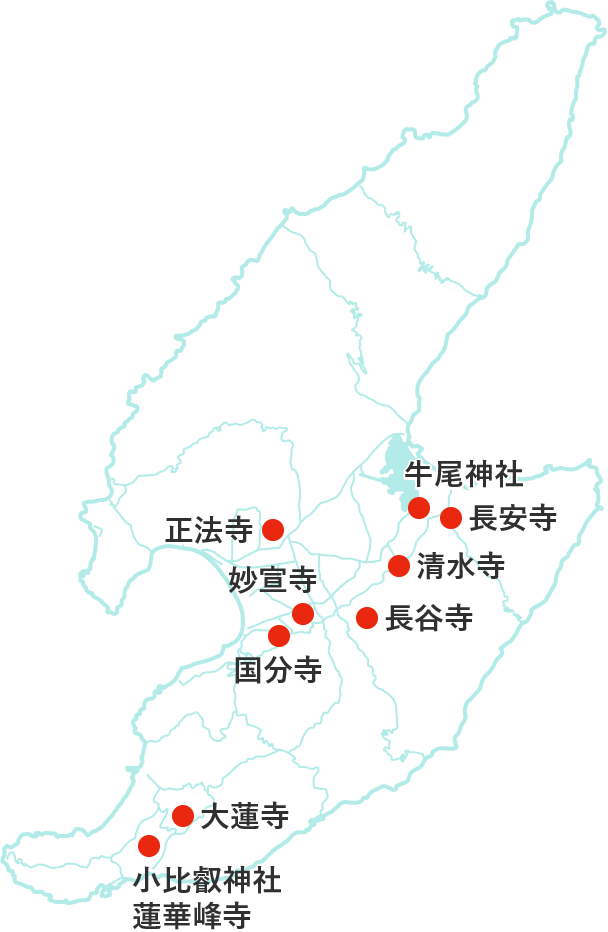

小比叡神社

こびえじんじゃ

山王権現、白山権現、天満宮の三社が合祀された蓮華峰寺の鎮守であったが、明治元(1868)年の神仏分離令によって小比叡神社と改称した。本殿(国指定重要文化財)は寛永17(1640)年の建立で三間社流造、こけら葺である。手前の石鳥居には慶長13(1608)年に建てられた刻銘が残る。茅葺の拝殿(県指定有形文化財)では毎年2月6日に小比叡神社田遊び神事(市指定無形民俗文化財)が行われている。※田遊神事は令和2年から休止

【住所】佐渡市小比叡185

-

自身の相似顔がある五百羅漢 創建:応永28(1421)年

大蓮寺

だいれんじ

越後の禅師・本嶽宗悟が創建したとされる曹洞宗の寺院。山門(県指定有形文化財)は上杉景勝によって落城した羽茂城(県指定史跡)の門で、焼失をまぬがれて移築したものとされる。また江戸の仏師・松尾勘左衛門作による五百羅漢があり、金箔などの装飾は能登の塗師によるものと伝わる。

【住所】佐渡市羽茂本郷2075-甲

-

世阿弥ゆかりの面が伝わる 創建:正中元(1324)年

正法寺

しょうぼうじ

永享6(1434)年、将軍の不興を買って佐渡に配流となった能の大成者・世阿弥が身を寄せた寺である。寺には世阿弥が都から持ってきたと伝わる「神事面べしみ」(県指定有形文化財)が残されている。観音堂ほか5棟が国登録有形文化財となっている。本堂は、前廊下の天井に優美な海老虹梁が渡され、堂内には力強い木彫りの欄間が設けられている。

【住所】佐渡市泉甲504

-

平安期の阿弥陀像が伝わる古刹 創建:天長8(831)年

長安寺

ちょうあんじ

茅葺の二王門(市指定有形文化財)には、慶派の作といわれる躍動的な木造金剛力士立像(市指定有形文化財)が安置されている。本尊の木造阿弥陀如来坐像(国指定重要文化財)は、檜の寄木造りで平安後期の作とされる。同じく平安時代の作とされる木造薬師如来坐像(市指定有形文化財)や、銅鐘(国指定重要文化財)など、古くからの文化財が伝わっている。

【住所】佐渡市久知河内152

-

樹齢400年の杉並木と舞台造りの本堂 創建:大同3(808)年

清水寺

せいすいじ

参道両側に高くそびえる杉並木と石段の先に中門(市指定有形文化財)があり、正面に舞台付きの本堂(市指定有形文化財)が現れる。本山は奈良の長谷寺で、舞台造りも奈良の長谷寺と類似性があるといわれている。享保15(1730)年の棟札や江戸期の伽藍の様子を描いた「佐州清水圖」が残る。

【住所】佐渡市新穂大野124-1

-

名工の技が偲ばれる拝殿の彫刻 創建:延暦11(792)年

牛尾神社

うしおじんじゃ

延暦11(792)年に出雲大社より勧請創建したとされる神社。拝殿は三方唐破風造りで、彫刻は島内外の名工が手がけた。龍、虎、獅子などの霊獣や動物、順徳上皇の遷御などが彫られている。境内にある能舞台(県指定有形民俗文化財)は、明治32(1899)年の火災で焼失し、同34(1901)年に再建されたと伝わる本格的な造りで、6月に薪能が催される。

【住所】佐渡市新穂潟上2529